к оглавлению

назад < ^ > впередВадим Николаевич

ПОДБЕЛЬСКИЙПодбельский В. Н. (настоящая фамилия —

Паппиевич) (1887—1920 гг.),

участник борьбы за Советскую власть в Москве.

Член КПСС с 1905 г . Родился в семье

ссыльных революционеров-народовольцев

в селении Джибульском Якутской губернии.

Участвовал в ученических социал-демократических

кружках в Тамбове. Революционную работу вел

в Тамбове, Саратове, Москве. Неоднократно

подвергался арестам, ссылке, жил в эмиграции.

С 1915 г . вел нелегальную партийную работу

среди рабочих в Москве. С января 1917 г .

выполнял задания Московского комитета РСДРП,

партийный организатор Городского района.

После Февральской революции 1917 г .— депутат

Московского Совета и Совета Городского района,

член Московского комитета РСДРП(б),

гласный городской и районной дум по списку большевиков. Участвовал

в создании газеты «Социал-демократ». Делегат VI съезда РСДРП(б),

где выступил с докладом о положении в Москве. Сыграл большую роль

в создании московского городского Союза рабочей молодежи

« III Интернационал». В Октябрьские дни 1917 г .— член Боевого

партийного центра по руководству вооруженным восстанием в Москве

и член Московского Военно-революционного комитета.

С 31 октября (13 ноября) — комиссар почт и телеграфов Москвы,

руководил штурмом городской телефонной станции, захваченной юнкерами,

затем назначен комиссаром по делам печати и телеграфного агентства Москвы. С мая 1918 г .— народный комиссар почт и телеграфов РСФСР. Член ВЦИК. Участвовал в ликвидации контрреволюционных мятежей

в Москве, Тамбове и Ярославле. Участник гражданской

войны 1918—1920 гг. Похоронен на Красной площади

у Кремлевской стены.

Комиссар почт и телеграфов Москвы 1

Дверь долго не открывали, пришлось бухнуть по ней прикладом. Крепкий засов отошел с металлическим стуком, и в щель просунулась голова старичка швейцара.

— Чего надо? Не велено никого пускать! — остерег он, но, разглядев штыки за спинами пришедших, осекся: —А-а...

Пахнуло застоялым теплом, запахом бумаги и типографской краски. Чистый линолеум уходил в сторону, к матовым стеклам перегородок, за которыми желто оплывали огни ламп, не доверяя свету дождливого утра, и старичок швейцар приглашал: «Сюда, сюда! К господину управляющему».

Невысокий человек в фетровой шляпе, остановившись у стены, словно прислушивался, как в глубине здания тяжко ухают печатные машины. Он приказал:

Трое к наборным кассам... И бумага, помните о бумаге!

Дело было известное: при захвате типографии самое главное — не вступать в переговоры, пока не остановлена печать, не попали в твои руки запасы бумаги и набор. Иначе проговоришь, и из машин могут исчезнуть важные детали, и кассы со шрифтом оскудеют на несколько букв — а как без них, без полного алфавита?

Управляющий встретил стоя, нервно теребил золотую Цепочку часов. Взял протянутый ему мандат и плюхнулся в кресло. Потом снова вскочил.

— Как просто! Как замечательно! «Настоящим удостоверяется, что типография издательства «Новь» переходит в распоряжение газеты «Социал-демократ»! А кто это подписал? Кто этот Подбельский? Я буду жаловаться.— Он решительно потянулся к телефонной трубке.

— Где его найти?

Человек в шляпе смотрел спокойно.

— Я и есть Подбельский. Член Московского Военно-революционного комитета. Действую от его имени и по поручению.

— Вот как...— управляющий растерялся.— Но тогда объясните, а по какому праву комитет...

— А вы не знаете, что уже шесть дней власть в городе в руках ревкома? Право его определяется необходимостью подавить контрреволюцию.

Управляющий снова опустился в кресло. Взялся за цепочку и щелкнул крышкой часов. Но стрелки, видно, ничего утешительного ему не показали.

— А надолго это— «переходит в распоряжение»? У меня заказы, обязательства!

Потоки дождя расплывались по стеклам окон. За ними виднелась пустынная Моховая, за узким булыжным проездом — здание университета, серое, давно не крашенное; возле ограды мелькнул прохожий и пропал.

Подбельский задержался у выхода:

— О сроках не скажу. Потерпите.

Он и вправду не знал, как все дальше обернется.

Член МК и руководитель его издательского дела, ответственный за выход и распространение «Социал-демократа» с самого первого номера, с марта 1917 года, он массу времени отдавал газете, воевал с Земским союзом, купившим в мае типографию Левенсона, где она печаталась, и объявившим, что за прежние заказы не отвечает, носился по митингам, выступал в защиту рабочей печати, отчитывался на заседаниях МК, говорил, что невозможно составить смету расходов, а подписка на газету растет, ей уже мало 45 тысяч тиража. И это в сентябре было мало! О чем же говорить, когда началось вооруженное восстание? С 25 октября газета стоила многих тысяч винтовок, но и выпускать ее стало труднее: центр города оказался в руках юнкеров, и там, недалеко от Садового кольца, остался Трехпрудный переулок хотя и с несговорчивой, но своей, привычной типографией Левенсона... 2

Его, Подбельского, 26-го кооптировали в «пятерку», Боевой партийный центр по руководству восстанием, а значит, автоматически и в ВРК, и главная обязанность — обеспечить во что бы то ни стало регулярный выход «Известий Московского Совета», «Социал-демократа», призывов, листовок, объявлений. Обязанность! А случалось так, что и не только типографии нет, но и редакции. В Замоскворечье он как бы наново начал делать «Социал-демократа» — собирал материалы для номера, засадил, к счастью объявившегося, сотрудника редакции писать передовую, а сам метался по улицам в поисках набора и печатных машин.

Начал печатать номер на Пятницкой, в огромной типографии Сытина, такой знакомой еще с тех времен, когда сам был штатным сотрудником сытинского же «Русского слова», респектабельной, миллионнотиражной газеты. Правда, она встретила враждебно, родная типография: меньшевики постарались создать это настроение у печатников и наборщиков, а может, и отданное на второй день восстания распоряжение о закрытии всех буржуазных газет. Оставшиеся без заработка люди смотрели хмуро, отказывались работать; он стоял над душой у наборщиков, у метранпажей, сам помогал таскать кипы свежего тиража, и номер все-таки вышел! В нем уже были сообщения о том, как резко менялось положение в городе. А чтобы меньше хлопот, чтобы быстрее выходили призывы к окончательной победе, стали печатать «Листок «Социал-демократа», как бы сокращенный, экстренный выпуск газеты. Там — известие, что в Петрограде создан Совет Народных Комиссаров во главе с Лениным. И основной номер газеты выходил с первыми декретами Советской власти — о земле, о мире. Как это было важно, когда в Москве еще не кончилась борьба, когда лилась кровь и гибли люди!

На заседании Боевого центра Соловьев, один из прежних редакторов «Социал-демократа», теперь полностью погруженный в дела ВРК, похвалил: что бы и делать нынче без газет! А Гриша Усиевич, тоже член ВРК, старый товарищ, однокашник по Тамбовской гимназии, прибавил: «Мы Подбельского скоро вообще комиссаром по печати всей Москвы сделаем. Вот победим и сделаем». Серьезный Соловьев согласно кивнул, а Гриша не отставал: «Ну как, Вадим, одобряешь?» Эх, сказать бы им, как это непросто — с типографиями . Но он только пожал плечами:

— МК решит, кому чем заниматься...

...В комнате было сильно накурено, за длинным столом сидело несколько человек, и лица их в свете висячей лампочки показались строгими и усталыми. Все они говорили разом, и выходило, им тоже не надо бы мешать, но и спросить все-таки требовалось — недаром же пер в такую даль,— и солдат, поддернув ремень винтовки, погромче сказал:

— Мне бы Военно-революционный комитет... где тут?

На него обернулись; один, в пиджаке и косоворотке, ответил:

— Ну, здесь. А что вам, товарищ?

— Я из пятьдесят шестого запасного. Наш караул на телеграфе. Чиновники там наши телеграммы задерживают, только на Керенского работают, если что и передают... Ну, мы арестовали главарей, а работу телеграфа вообще остановили. К нам бы туда комиссара какого, разобраться.

— Поезжайте, Вадим Николаевич...

Названный, не раздумывая, поднялся со стула. В белой рубашке, и галстук фасонисто держится в вырезе темного аккуратного френча. Солдату это не понравилось. Лучше бы первый, в косоворотке, сам отправился, он вроде шустрый; или вон тот, в конце стола, у него фуражка офицерская, видно, из фронтовых прапорщиков, обстрелянный.

Размышлял солдат, и вдруг:

— Что, опять телеграф отдали?

Спрашивающий широкими плечами загородил лампочку, заглядывая в лицо, пугая своим вопросом, и Цыганов вскочил, приволакивая к ноге приклад, и только теперь по знакомой бородке и усам понял, что перед ним Ведерников, начальник Красной гвардии, с ним вместе занимали почтамт и телеграф. Тогда ладненько получилось: раз — и хозяева положения, но через три дня (еще и харчи не успели прибрать, которые захватили с собой) со стороны Мясницкой ударили солдаты и юнкера, те, что сидели на телефонной станции, и пришлось сматываться, зайцами петлять по дворам, пока Никита Морозов, назначенный этим самым Ведерниковым в начальники караула, не собрал всех, не привел обратно в казармы. Потом снова навалились вместе с красногвардейцами Городского района и уже со стрельбой, с правильной осадой заняли почтамт и телеграф прочно, теперь уж ученые. Но вот Ведерников увидел его здесь и, видно, напугался.

— Почему молчишь? Отдали, говорю?

— Еще чего! — наконец вымолвилось, и улыбка возникла сама собой — от удовольствия, что можно так сказать.— Вот только чиновники не слушаются.

— За комиссаром он пришел,— вставил кто-то от стола, уловив их разговор.— Подбельский к ним идет.

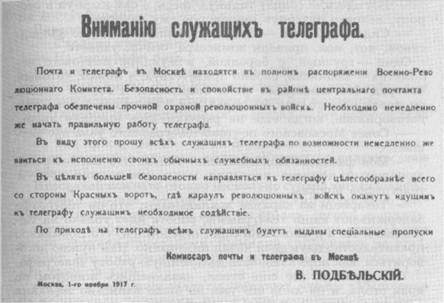

Обращение комиссара В. Подбельского

к служащим почт и телеграфа в Москве.

1 октября 1917 г .— А! — сказал Ведерников, и по лицу его, крупному, решительному, было видно, что ему уже неинтересно, зачем здесь солдат, раз караул удерживает телеграф и почтамт.

...По лужам молча дошагали до ряда машин, и комиссар обошел одну, потом другую и остановился возле санитарной кареты, что-то сказал шоферу. Тот грохнул крышкой мотора и полез в кабину, комиссар тоже полез, а потом высунулся, оглянулся на стоящего в нерешительности солдата и показал, чтобы забирался в кузов.

— Прямо давай, а потом на Сретенку выбирайся. Я там шел давеча. Постреливают, правда, а так ничего, спокойно.

Войдя внутрь здания, Подбельский вспомнил, как Соловьев сказал: «Поезжайте, Вадим Николаевич». Так буднично. Вероятно, потому, что самому Василию Ивановичу вот так же вдруг выпало ехать комиссаром — закрывать буржуазные газеты. Он мандат подписал, Соловьев, бумагу быстро отстукали на машинке, несколько минут прошло. И доехали без приключений. А телеграф — так важно, в Питере с него начали — Ленин предупреждал.

— Вот здесь,— солдат толкнул дверь, а сам нырнул в сторону, неловко отдернув мешавшую ему винтовку.

— Сидят, субчики! — Это послышалось сзади, со злорадством: вот, мол, привели комиссара, сейчас узнаете.

Один — грузный, с бородкой, в мундире почтового ведомства — поднялся, словно приветствуя, а может, готовый наперед, без сказанных слов, возражать, и все за столом смотрели на него, как бы определяя, так ли все делает, как договорились, когда еще не распахнулась высокая дверь.

— Совет Московского почтово-телеграфного узла вас слушает...

— Моя фамилия Подбельский... Только что Военно-революционный комитет назначил меня комиссаром почт и телеграфов Москвы.

— Товарищи из караула докладывают, что на телеграфе задерживают наши телеграммы, работа идет только на Керенского. Но я думаю, ваш совет осведомлен, что Временное правительство пять дней назад низложено. Нам нужно договориться, как нормализовать дальнейшую работу телеграфа.

Тот, грузный, все еще стоял, навалившись животом на край стола, и на лице его уже не было написано желания возражать. Скорее, усталость; мягкие, даже, вероятно, обычно добрые черты лица заострились, холеная бородка разлохматилась; под кем-то скрипнул стул, и он сделал недовольное движение рукой, потом тихо и твердо сказал:

— Я — Миллер, московский почт-директор и председательствующий на данном заседании совета. Прежде чем вступать в какие-либо переговоры, гражданин комиссар, мы должны видеть свободными наших арестованных товарищей.

Усталые глаза вспыхнули и тотчас погасли.

Снова скрипнул стул, но никто уже не выразил недовольства нарушением тишины.

«Видеть свободными наших арестованных товарищей»? Подбельский молчал, чувствуя, что вернулось то состояние, которое он испытал, когда вылез из автомобиля и вошел в подъезд. Теперь понятно, что это не неизвестность тревожила — он никогда ничего не боялся, как-то вдвоем с Усиевичем (или не с ним? Нет, Усиевич был, кто же еще?) четыре часа говорили в переполненном цирке. И теперь он готов говорить, был уверен, что найдутся нужные слова, а кольнуло другое: здесь надо знать что-то особое, здесь что-то свое, на телеграфе. Как хоть они передают свои телеграммы, чтобы они точно попадали по назначению — в Иркутск или Кирсанов? А теперь — арестованные. И ему никто ничего не сказал.

«Субчики» — и все. А если без «субчиков» вообще до Питера не достучишься?

Повернулся к солдатам:

— Сколько арестовано?

— На телеграфе пять.

На телеграфе! А где еще и сколько? Приблизился к столу, теперь было видно, что у Миллера светлые волосы чубчиком зачесаны наверх, щеки дрогнули будто бы в усмешке.

— Освободить арестованных,— сказал,— без разбора дела я не могу ни в коем случае.

— Так приступайте! — руки Миллера взметнулись, похоже, он выпускал птиц на волю.— Караул, я надеюсь, вам подчинен?

В соседней комнате стояло несколько столов, опять шкафы, лампочка, правда, потускнев. Подбельский торопливо расстегнул пальто, кинул на один из столов, сверху — шляпу. Еле успел выбрать стул — так, чтоб смотреть на дверь, а уже ввели, грохоча прикладами. Фамилии спрашивать не стал, хватит, что в форменной тужурке; главное — разобраться, кто здесь за кого.

— Наши товарищи солдаты заявляют, что вы умышленно не пропускали телеграмм только что народившейся Советской власти. Я требую совершенно определенного ответа: так или нет?

— Так... Но, понимаете ли, мы были лишь точными исполнителями воли Центрального комитета нашего профсоюза. Цека только что объявил нейтралитет. Нам все равно...

Путались, выходя, сталкивались с появлявшимися на смену тужурками, тянулись привычно — руки по швам. Задерживали телеграммы или не задерживали? Да, но мы — точные исполнители... Потельсоюз... 3 Когда и сколько? Все, но, понимаете, до вчерашнего дня, только до вчерашнего!..

— У меня к вам вопрос тот же: караул заявляет, что вы оказывали всяческое содействие провокационным телеграммам свергнутой власти. Верно?

— Батюшки! Да что ж тут удивительного? Они ведь временные, да законные. А мы кто? Мы, чиновники, орудие власти. Теперь, когда правительства Керенского не существует... Теперь командуйте, Вадим Николаевич. Теперь вы — временные, до Учредительного собрания, а уж там посмотрим.

— Ладно, не место про Учредительное. Лучше скажите, как связь с Петроградом. Можно ее немедленно наладить?

Подбельский присел на край стула и, как умел, почти не раздумывая — так, во всяком случае, должно было казаться со стороны,— начал быстро писать на листе, попавшемся под руку.

— Вот, гражданин почт-директор. Потрудитесь распространить.

В бумаге говорилось:

«Почта и телеграф в Москве находятся в полном распоряжении Военно-революционного комитета. Безопасность и спокойствие в районе Центрального почтамта и телеграфа обеспечены прочной охраной революционных войск. Необходимо немедленно же начать правильную работу телеграфа.

Ввиду этого прошу всех служащих телеграфа по возможности немедленно же явиться к исполнению своих обычных служебных обязанностей...»

Подбельский поднялся — и к солдатам:

— Теперь на почтамт.

...Утро вставало над городом холодное, в серых тучах, обещавших, похоже, не дождь, как прежде, а снег. Замершая было стрельба разгорелась, выстрелы трещали словно бы новыми охапками хвороста, подброшенными в огонь.

С недостроенного дома сквозь доски лесов красногвардейцам было видно, как черные фигурки перебегают в окопах, перегородивших Милютинский переулок, огибают отвесные стены телефонной станции, а со стороны Большой Лубянки, от церкви Введения, кто-то с близи палит по ним, и они оттягиваются назад, отстреливаясь...

С верхнего этажа станции ударил пулемет, но поздно: колокольня надежно прикрывала, пули цокали на рельсах, и усатый солдат в папахе, с драгунским карабином, закинутым за плечо, дергал за рукав пальто, стараясь привлечь внимание командира отряда:

— Нет, ты скажи, товарищ Усиевич, ловко? Ловко, а?

— Ловко, ловко... Куда его теперь, бомбомет? — Усиевич все еще придерживал очки, вертел головой, удивляясь, как высок дом поблизости, через окоп; и еще выше этого дома — этажа на четыре — готического вида, вроде немецкого замка, здание телефонной станции.— Может, на колокольню? Втащим?..

Кто-то тронул за плечо, он обернулся, удивленно узнал Подбельского и тут же снова вынул часы. Стрелке оставалось пройти еще два деления.

— Ты слышал, Вадим? Они просили десять минут на размышление. Еще одна осталась.

Сзади закричали. Еще голос, еще, и Усиевич понял, о чем это, потому что по-прежнему следил за стрелкой часов,— из-за катушек показался человек в шинели и фуражке, с винтовкой, за ним другой. Целая цепочка переходила переулок позади окопа, скрывалась за косо тянувшейся.стеной дома напротив, и вот уже снова появился тот, первый, и было вид но, что это поручик — в наплечных ремнях и с шашкой, которую он плотно придерживал рукой. «Товарищи, в цепь, растянуться цепью для приема пленных» — это распоряжался Подбельский, и Усиевич подумал, что правильно, пленных надо разоружить и еще что-то потом с ними делать, куда-то вести; но это потом, а сейчас взгляд его не мог оторваться от цепочки людей, все никак не прерывающейся от выхода из станции, через переулок.

Почтовики вели себя вызывающе, мол, ввалившиеся на почтамт солдаты и красногвардейцы им не указ: сидите, охраняйте невесть что, «юзы» стрекочут помимо вашей воли, и почтовые вагоны выгружают, и письма сортируются тоже помимо; как мы, почтовики, захотим, так и будет... Потом заволновались, от этой фамилии «Подбельский» никуда не деться, караул ею козыряет, как паролем, и сам он — вечный портфель под мышкой! — тут как тут: «Прошу собрать заседание совета. Вопрос тот же: немедленное и безусловное признание новой власти, ее представителя — комиссара». — «Но помилуйте, о чем речь? Учреждения узла удовлетворительно управляются демократическим органом, избранным единодушно самими служащими. Или вы против демократии?» А в ответ снова: «Совет должен признать комиссара. Власть в стране принадлежит Советам, и почтой и телеграфом должны управлять они, а не почтовые служащие».

...Подбельский удивлялся: странно, никогда за всю свою жизнь он не чувствовал себя таким одиноким. Всегда его словам кто-нибудь внимал, а тут — стена, просто стена.

Три дня переговоров с комитетом — и никаких результатов. Разве что понял, что эти господа все-таки не хотят обострять отношений. Но что-то затевают, явно затевают какой-то выгодный им, далеко идущий компромисс. Он пытался разговаривать с каждым по отдельности, убеждал, советовал — и опять стена.

Его уже знали на телеграфе и почтамте, он приезжал туда, когда выдавалась минута, и бродил по коридорам, заходил за выгородки, за стекло с вырезами окошек, за медные надписи: «Прием телеграмм», «Прием почтовых переводов». Немного странно было чувствовать себя по ту сторону, уже не клиентом почты, а вроде бы и своим, чем-то связанным с этими людьми за столами, что-то пишущими, привычно гоняющими костяшки счетов. На второй, на третий день было заметно, как прибавилось чиновников,— хотелось думать, что это по его, комиссара, призыву. А впрочем, какая разница, важно, что телеграф работает.

«Здравствуйте, гражданин Подбельский!», «Здрасьте» или просто кивок встречного. И никакого желания поговорить. Нет, один подошел, отрекомендовался: техник, фамилия — Грибков. Спросил, не хочет ли комиссар присутствовать на первом собрании служащих.

Операционный зал уже наполнялся людьми. Несли стулья, проплыл мимо стол для президиума — рабочий стол кассира или приемщика, и даже чернильница осталась на нем. Подбельский вглядывался в лица собиравшихся, к добру это или так задумано, сыграют заранее отрепетированный спектакль? Грибков стоял у барьера со стеклянным окошком, встретившись взглядом, улыбнулся, как бы подбадривая.

Подбельский быстро прошел к столу, попросил председательствующего объявить, что на собрании присутствует назначенный ВРК комиссар почтово-телеграфных учреждений Москвы. Сел возле стола, закинул ногу на ногу, оглядел собрание по рядам, до самых дальних, у барьера с окошками, до Грибкова. Вскинул взгляд на председателя и, почти обрывая его на полуслове, встал, твердо бросил в зал:

— Товарищи! Приветствую вас на первом вашем после победы пролетарской революции собрании. История поставила вас, тружеников, перед выбором: влиться в многотысячные колонны строителей новой жизни или обречь себя на положение сторонних наблюдателей происходящего. Ваши руководители из совета Московского узла хотели бы последнего. Они пытаются отравить вас буржуазными баснями о «нейтралитете» или, что хуже, сбить с толку идеями синдикализма. Но, так или иначе, эти руководители добиваются лишь одного: поставить вас в хвост буржуазной контрреволюции. Не ведая, что творят, они от вашего имени отрицают рабоче-крестьянскую Советскую власть, пытаются подменить ее бесплодным неприятием этой власти. Я уверен, что вы дадите отпор всяким попыткам решать подобные вопросы за вас и от вашего имени!..

Кто-то сзади хлопнул в ладоши, показалось, что Грибков; аплодисменты стали громче, но было ясно, что сказанное пришлось по душе лишь десятку собравшихся. Остальные смотрели холодно, а пожалуй, и враждебно.

— Товарищи! Для меня не секрет, что вихрь мировых событий так закрутил многих из вас, так ошеломил своей неожиданностью, что вы не могли устоять перед натиском буржуазной клеветы на Советскую власть...

Молодой человек в форменной тужурке, чернявый, с оттопыренными ушами, вскочил, задевая взметнувшимися полами тужурки соседей, и, сложив пальцы колечком, умело свистнул. Эхо звонко ударилось в потолок, и вслед ему десятки ног глухо затопали.

Подбельский, покусывая губу, ждал тишины, она приходила медленно. Сказал, глядя в сторону чернявого:

— Хулиганские выходки никогда не помогали делу... Ну так вот, говорю я, среди вас есть немало клюнувших на буржуазную ложь и клевету. Слишком далеко вы, труженики телеграфной связи, стояли от рядов рабочего класса, слишком тщательно царская охранка оберегала вас от здорового революционного воздуха. Но он целебен, этот воздух. Он проникает даже в самые закупоренные помещения...

По рядам снова затопали:

— Общие слова! Мы их наслушались!

— Сами себе хозяева!

— Долой!..

Да, слушать они не желали. И со спокойной решимостью, стараясь только не обнаружить своей досады, Подбельский крикнул:

— Ну что ж, поговорите тут без меня. Но я все-таки буду надеяться, что вы найдете силы и разум понять, кому вы призваны служить и для чего!..

Через день он доложил на заседании ВРК условия «перемирия», до которых ему удалось столковаться с советом Московского почтово-телеграфного узла, говорил, понимая, что условия гнусные, оскорбительные для новой власти, но что можно поделать? И по лицам слушавших видел, что его пони мают, тем более что добавил о неокончательности решения — не совет, конечно, так считал, а он, комиссар. Совет устранялся от руководства почтово-телеграфными учреждениями — этим будет заниматься «коллектив», избираемый советом. Комиссар признавался как представитель власти, но свои требования мог предъявлять только этому самому коллективу, а не служащим или должностным лицам. Одним словом, и нашим и вашим...

Доклад его по этому вопросу не обсуждали, сразу постановили, что ВРК разрешает пойти на уступки.

Он объявил совету о том, что условия приняты, в той же комнате на телеграфе, куда заявился в памятный вечер в разгар восстания. И так же за длинным столом сидели люди в почтовых тужурках, только не было солдат из караула.

И мы тут, знаете, времени не теряли, уже и коллектив выбрали. Вот, разрешите представить: председатель...

Невысокого роста человек со светлыми, чуть навыкате глазами — один среди присутствующих в пиджачной тройке, с пестрым галстуком — чуть привстал, поклонился, негромко назвался: «Войцехович».

Когда представление коллектива закончилось и чтобы прервать возникшую вдруг паузу, Подбельский сказал:

— Я надеюсь, работа коллектива будет носить гласный характер и о его решениях будут широко информированы служащие.

Войцехович вскочил, с грохотом оттолкнул стул к стенке, и было странно видеть, сколько страсти вкладывает он в каждое свое слово и каждое движение:

— Я протестую! Гражданин комиссар принял условия и обязан их строго придерживаться: коллектив ему подчиняется только лишь в силу сложившихся условий, и диктовать, командовать...

— Простите,— оборвал Подбельский.— Судя по вашим словам, командовать собираетесь вы. Я, наоборот, говорил о гласности.

— Мы достаточно компетентны в вопросах демократии, потрудитесь нас, не учить!

— Тише, тише,— замахал один из членов совета.— Такой торжественный момент, кажется, по всем пунктам договорились — и снова дебаты... Вы, Вадим Николаевич, жаждете гласности, так вот могу познакомить вас с циркулярной телеграммой совета, в которой мы объявляем всем о начале работы коллектива.

Ничего особенного на бланке не было — то же, что он, Подбельский, докладывал на ВРК. Впрочем, нет, после слов о том, что право сношений с комиссаром имеет только «коллектив», было хлестко подчеркнуто, что он «является единственным органом управления всеми делами почтово-телеграфных учреждений Московского узла впредь до организации государственной власти, признанной большинством народа».

Подбельский медленно обвел взглядом сидевших за столом. На него тоже смотрели с любопытством, изучающе, но больше с вызовом.

— Ладно,— сказал.— На сегодня у меня все.

Вышел в аппаратный зал. Спросил, где найти надсмотрщика Грибкова. Чиновник пожал плечами, мотнул головой в сторону. Кто-то сзади крикнул: «Грибков! Позовите Грибкова!»

Техник появился скоро. Они вышли в коридор, к каменным ступеням лестницы. Здесь было холодно, сквозило в большую, настежь отворенную форточку.

— Слушайте,— сказал Подбельский, стараясь смотреть на техника побезмятежней, вроде бы за его дальнейшими словами не появится особого, многозначительного смысла,— а вот совет ваш, он много телеграмм рассылает по стране от своего имени? Мне интересно знать масштабы... или работа больше тут идет, в Москве?

Грибков удивленно поднял белесые брови.

— Да вы ничего не знаете, товарищ Подбельский! Они же себя считают главнее Цека союза, того, который в Петрограде. На собраниях служащих сколько раз говорили, что Цека предал интересы потельслужащих... И потом вы учтите, Москва всегда стояла на пути всего, что передает Питер. Тут кто палку взял, тот и капрал. Совету легко сойти за центральную почтово-телеграфную власть: задерживай, что из Питера говорят, и передавай свое!

— Ну и как, передают?

— Да я не слежу специально... Вот давеча циркуляр «всем, всем» прошел, что вас признали, комиссара, при сильном ограничении.

— Это я читал. А еще?

Грибков помолчал, задумчиво потер пальцем губы.

— А ну пойдемте.

На столе у опасливого чиновника он хозяйственно переворошил стопку журналов, один развернул.

— Вот, до самого Иркутска прошло, по всем линиям.

Читайте.Подбельского поразила аккуратность, с какой были заполнены страницы журнала, и еще почерк, по такому впору учиться чистописанию. И сам характер записей, абсолютно неведомых ему по содержанию. Одно за другим шли указания на перерывы связи и о путях, какими их надлежит обходить, через какие города, и еще про сбои в передаче, требования наладить срочно работу, и он подумал, что плохой комиссар, раз всего этого не понимает.

— Не тут,— лез через плечо Грибков.— Вот, глядите... Длинно, а стоит прочесть. Все исподнее свое наш совет вывернул, мы уж тут смеялись...

Запись и вправду была длинна, в ней по телеграфному часто не хватало предлогов и союзов, но действительно читать стоило.

«Москве после героического сопротивления сдались войска Комитета общественной безопасности...»

— Это когда передано?

— Да вот,— оживленно пояснял Грибков,— сегодня, пятого ноября, утром. Глядите, помечено.

«...Сдались,— снова начал читать Подбельский,— войска «Комитета общественной безопасности», объединившего инициативе думы все крупные демократические организации против захватных стремлений большевиков. Сдались, главным образом, в целях спасения Кремля и центра города, которые большевики недавно громили из тяжелых орудий. Членам КОБ и его войскам гарантированы свобода и неприкосновенность. Власть теперь в руках Революционного комитета, но большевики понимают свое бессилие организовать власть и стремятся коалиции государственными элементами. Последние в большинстве не согласны работать совместно с большевиками, стремятся их изоляции и естественной смерти. Наши учреждения работают самостоятельно и управляются особым коллективом, назначенным нашим советом. Цензуры, кроме обычной военной, нет. Комиссар не вмешивается совершенно. Городе спокойно, только Кремль и все его святыни грабят без конца. Окружной суд, Оружейная палата и некоторые храмы разграблены совершенно. Орудийного огня пострадал сильно Чудов монастырь, Успенский и собор Двенадцати апостолов...»

— Прямо газета,— Подбельский возвратил журнал Грибкову.— Спасибо, мне было интересно.

— Газета! — подхватил Грибков.— Где-нибудь в Балахне прочитают и подумают, что в Москве ни одного целого дома не осталось. А Кремль, так тот с лица земли стерли.

— Для того и написано!

Попрощавшись, Подбельский пошел к выходу. Все-таки получилось мудро — совместить в одном, его, лице две должности комиссаров — почт и телеграфов и по делам печати. Вот ведь наведи порядок в газетах, отсей, запрети передавать ложную информацию, а она тут, на телеграфе, хоть и тоненьким ручейком, да потечет и найдет потребителя.

Вспомнились дебаты на заседании ВРК: давать ли свободу выхода буржуазным газетам? Говорили, что их нужно держать закрытыми, ибо у самих плохо поставлена информация, в своих газетах, или же, как выход, компромисс — установить жесточайшую цензуру. Другая точка зрения с оглядкой на предстоящее Учредительное собрание — полная свобода всех газет. Насчет цензуры настаивал Ольминский, редактор «Социал-демократа». А рассудительный Ломов напомнил, что у партии на этот счет уже есть решение и его следует четко придерживаться: буржуазные газеты необходимо закрыть, важно только решить вопрос, как быть с рабочими в типографиях этих газет — они ведь вынужденно остаются без заработка. А неутомимый, скорый на решения Усиевич тут же предложил конфисковать все буржуазные типографии и открыть широкую издательскую деятельность по вопросу об Учредительном собрании: пора, потом спохватимся! И тут же рубанул сплеча: «У Сытина громадные запасы бумаги, мы можем их использовать...»

Да, у Сытина много чего громадного, это он, Подбельский, может, лучше других знал — и по работе среди печатников, особенно сытинцев, и по собственному сотрудничеству в «Русском слове». Не бумага главное, а влияние того же «Русского слова» в стране: что ни загнет, поверят. А загибать там умеют, и оперативностью могут помериться хоть с американцами, такой второй корреспондентской сети, как у сытинской газеты, в России ни у кого нет...

«И потому-то ее первой нужно закрыть»,— решил он теперь, испытывая одновременно боль и сожаление. Все-таки она родная, газета, в «Русском слове» многое начиналось, многого хотелось достичь: выступал со статьями по кооперации, по рабочему вопросу, стараясь вот так, легально, по-большевистски влиять на читателей. И там, в редакции,— Дорошевич, всероссийски знаменитый Влас Дорошевич, «король фельетона», у которого хотелось учиться писать — короткими строчками, насыщенными, как абзацы... А на заседании ВРК, когда Гриша Усиевич говорил об огромных запасах бумаги у Сытина, Ольминский возразил: вопрос о реквизиции сытинской типографии уже подымался, но оказалось, очень большие расходы, 70 тысяч рублей в день — сможем ли выдержать? Ему, Ольминскому, и поручили в конце концов составить комиссию, чтобы решать все эти вопросы.

И как итог — декрет ВРК: начиная со среды, 8 ноября, в Москве могут беспрепятственно появляться все органы печати, без различия направлений, при условии оплаты рабочих и служащих за прогульное время. Но и предупреждение: никакие воззвания, призывающие к восстанию против Советов, допускаться не будут; в противном случае — конфискация газеты, предание авторов революционному суду.

«Конфискация, суд,— хмурился Подбельский.— А ядовитая телеграмма, Грибков сказал, до Иркутска прошла. Выходит, пугаем только».

Ему представились ежедневные вороха газет. «Русские ведомости», «Мысль», «Утро России». Какие воззвания? Их и не публикуют. А вот лживой информации хоть отбавляй — как-де зверствуют большевики, как слабы они, чтобы исполнить свои намерения. И все с претензией на сугубую достоверность: «от нашего корреспондента», «как стало известно из хорошо осведомленных источников». А эсеровские и меньшевистские — «Труд», «Земля и воля», «Вперед»,— те гонят свои программы, заявления, их подхватывает провинция, раздувает, ссылаясь на «информированную» Москву... Нет, карать следует не только за призывы против новой власти, но и за грязные слухи. «Нам нужен другой декрет,— подумал он решительно.— Чтобы никаких лазеек. И я войду с этим предложением в Моссовет».

По улице гулял ветер. Наехав колесами на тротуар, стоял его автомобиль, открытый, без верха из брезента, и шофер зябко съежился на своем месте.

Подбельский вдруг снова вспомнил длинную телеграмму Совета: «Живем на вулкане. Ждем дальнейших событий». Да, газеты газетами, а с этими телеграфистами тоже держи ухо востро!

Шофер, невзирая на холод, спал. Он растолкал его, и тот глядел мутными, мало что понимающими глазами.

— Подождите меня,— сказал,— я пойду на почтамт...

Почтамт Подбельского беспокоил меньше — народ там проще. А вот на телеграфе — смотри в оба. Чиновники с привилегиями, образованием. И комиссар ездил время от времени туда, присаживался с краю на собраниях, слушал. Со злой тревогой сравнивал обстановку на почтамте со здешней; там, можно сказать, был уже достигнут солидный перевес сил, хотя и за счет почтальонов, сторожей, в общем, младшего персонала, а на телеграфе собрания сочувствующих большевикам посещались плохо, сидели одни и те же и то в качестве представителей от дежурных, от рассыльных, а техников, за исключением Грибкова, не было видно вовсе, а от них-то, случись что, многое зависит — включают аппараты и направляют депеши по линиям они, техники.

А тут еще из Петрограда пришла циркулярная телеграмма, скупо сообщившая, что в связи с согласием левых эсеров участвовать в правительстве и предоставлением им там семи мест наркомом почт и телеграфов вместо Авилова назначен Прош Перчевич Прошьян. Собственно, ничего нового, кроме фамилии, телеграмма не принесла, левые эсеры тянули волынку с участием в Совнаркоме еще с октября, со II съезда Советов, надеясь, что им удастся повести за собой крестьян. Но теперь... было ясно, что деревня в большинстве своем верит большевикам, и играть в партийную независимость, видно, стало опасно...

Подбельскому вспомнился Петроград, заседания VI съезда и Авилов — деловой, сдержанный, со вниманием поблескивающий стеклышками очков. Теперь его вроде прочат на работу во флоте. А этот какой — Прошьян? И стоит ли с ним заводиться, испрашивать совета (или разрешения — поди разберись) в своем конфликте с Войцеховичем, с «коллективом представителей»?

Дома, возбужденно расхаживая по комнате, Подбельский говорил жене:

— Тебе трудно представить, что за каверзная организация почта. Повесят эти субчики замки на конторы, выключат телеграф — и замрет страна... Но теперь-то мы им не позволим даже подумать об этом. Накопили силенок!..

Через день он сообщил в Моссовет, что закончил расследование обстоятельств телеграфного саботажа в Октябрьские дни. Документы, собранные в две пухлые папки, будут предъявлены руководителям телеграфного комитета Войцеховичу и Оссовскому, и он, Подбельский, тут же отдаст распоряжение об их аресте.

Что касается «коллектива представителей» Московского узла, то особым приказом он распускается, ибо демократическая часть почтово-телеграфных служащих отозвала из него своих представителей и лишила «коллектив» полномочий. Моссовет, таким образом, может всецело рассчитывать на беспрекословное проведение его линии московской почтой и телеграфом.

1 Из книги: Жуков Владимир. Страда и праздники. М., 1981.

2Типография № 16 Мосполиграфа.

3Потель, почтель — принятое в те годы сокращение слов «почтово-телеграфный».